来源:地知光年

2024 年底,自然资源部印发的《关于高水平保护高效率利用自然资源推动生态产品价值实现的意见》(以下简称《意见》),为 “绿水青山就是金山银山” 的转化提供了顶层设计。这份文件不仅是政策纲领,更让地质资源从“幕后” 走向 “台前”—— 地热资源、地质碳汇、地质遗迹等蕴藏在大地中的生态产品,正迎来价值实现的全新机遇。

从地质视角看,《意见》的核心在于打破“资源无价” 的传统认知,构建 “保护优先、利用高效、市场驱动” 的价值转化体系。对于政府决策者而言,这是推动区域经济绿色转型的新抓手;对于技术与研究人员来说,更是技术创新与成果落地的广阔舞台。

《意见》的战略突破:从“管资源” 到 “算价值”

《意见》的出台,标志着地质工作从传统的“找矿勘查” 向 “价值创造” 的重大转型。其战略指引体现在三个维度:

红线思维:“高水平保护” 优先于 “高效率利用”,明确地质资源开发必须以生态安全为前提,哪怕是清洁能源开发,也不能突破生态红线。

市场导向:鼓励通过碳交易、生态补偿、产业化经营等方式,让地热、地质碳汇等生态产品从“自然禀赋” 变为 “市场商品”,为价值量化提供政策依据。

多元拓展:明确将地质遗迹、地热等纳入生态产品范畴,推动地质工作从矿产资源领域向清洁能源、文旅科教等多元领域延伸。

对政府和科研人员而言,《意见》的关键信号是:不仅要懂“地质技术”,更要懂 “价值算法”—— 如何将地质资源的生态效益、经济效益、社会效益精准量化,成为核心课题。

路径一:地热资源——从“供暖收费”到“碳资产”,清洁能源的“优等生”

在地热资源开发领域,技术成熟度与商业模式已相对清晰,是当前地质类生态产品价值实现的“优等生”。

价值实现:从“供暖收费” 到 “碳资产收益”

地热的价值通过“直接市场化 + 综合效益” 模式落地:投资建设地热井、管网等设施,向用户提供供暖或电力服务,形成稳定现金流。

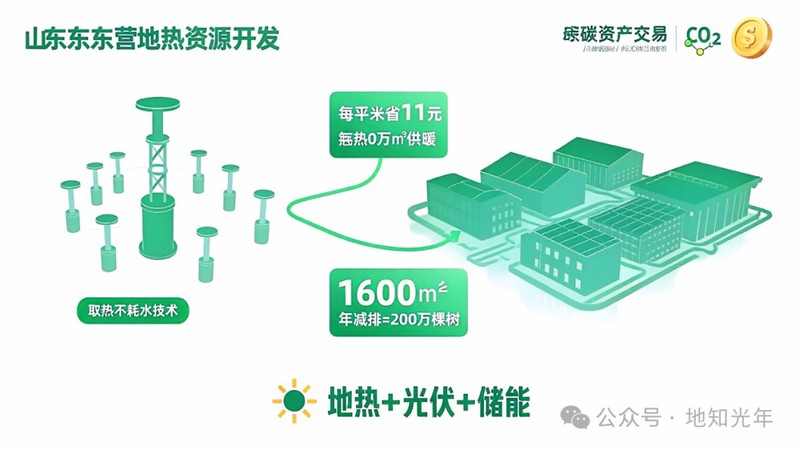

山东东营通过“取热不耗水” 技术和规模化开发,每平米供暖成本较传统方式节省 11 元,年减少财政补贴上亿元,未来碳汇交易潜力达 2000 万元。

雄安新区更将地热作为“无烟城” 核心能源,已覆盖 1600 万㎡供暖面积,一个供暖季的减排量相当于 200 万棵树的年碳汇量,环境效益显著。

未来趋势:规模化、跨界融合与碳资产显性化

区域联网:从单个项目向“地热 + 光伏 + 储能” 的区域能源互联网升级,提升能源供应稳定性。

跨界延伸:拓展至地热发电、温泉康养、温室种植等领域,打造“供暖 +” 全价值链。

碳汇变现:随着全国碳市场完善,地热减排量将成为可交易的“碳资产”,形成 “供暖收费 + 碳交易” 的双收益模式。

对决策者:可借鉴东营、雄安经验,通过规划引导、政策补贴推动地热规模化开发,同时探索碳汇收益反哺生态保护的机制。

对技术人员:需攻关高效换热、尾水回灌等技术,降低开发成本,提升碳减排核算精度。

路径二:地质碳汇——“双碳” 目标的 “潜力股”

如果说地热是“绩优股”,地质碳汇则是潜力巨大的 “成长股”。通过将二氧化碳长期封存于地质体中,它是实现碳中和的关键负排放技术。

价值核心:碳市场驱动下的“固碳交易”

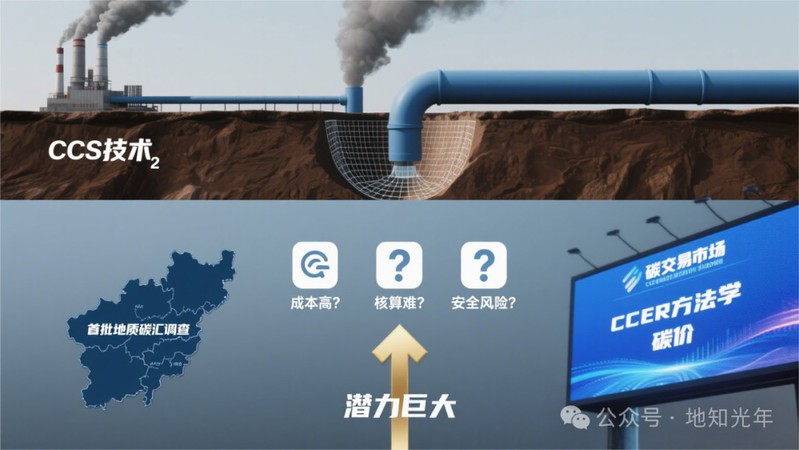

地质碳汇的价值源于“固碳量” 对应的碳减排额度,其实现依赖碳交易市场机制。技术路径包括二氧化碳地质封存(CCS)、矿物碳化等。

目前,我国尚处于基础调查阶段,浙江已完成全国首批地质碳汇调查,为后续开发核证自愿减排量(CCER)奠定基础。参考林业碳汇项目(单个项目年收益可达数十万至数百万元),地质碳汇因封存量级更大,潜力更可观。

挑战与突破方向

成本高企:CCS 技术的捕获、运输、封存成本仍是商业化瓶颈,需通过技术创新降低成本。

核算难题:缺乏统一的监测、报告和核查(MRV)体系,需加快制定地质碳汇 CCER 方法学。

安全保障:需确保二氧化碳在百年尺度内不泄漏,需攻关监测预警与封存体稳定性技术。

未来趋势:政策+ 技术 + 产业协同

政策加码:未来5-10 年,国家将加大基础研究投入,出台专项扶持政策。

方法学先行:优先制定地质碳汇CCER 方法学,使其具备碳市场 “入场券”。

跨界融合:与火电、水泥等高排放行业结合,形成“排放源 - 地质汇” 一体化解决方案,降低企业碳履约成本。

对决策者:需推动跨部门协作,将地质碳汇纳入区域“双碳” 规划,建立试点项目。

对技术人员:重点攻关低成本封存技术与精准核算方法,为商业化落地提供支撑。

路径三:地质遗迹—— 文旅科教的 “价值蓝海”

地质遗迹(如奇特地貌、古生物化石)是地球演化的“活档案”,但其价值实现路径最复杂,挑战也最大。

现状:从“门票经济” 到 “多元变现” 的困境

目前,地质遗迹的价值主要通过地质公园、矿山公园的旅游、科普等间接实现,如张家界石英砂岩峰林、云南澄江化石地等。但核心难题在于:

价值难量化:缺乏国家层面的《地质遗迹价值核算技术规程》,科学价值、美学价值的货币化评估仍是世界难题。

变现模式单一:过度依赖“门票经济”,未能充分挖掘科普、文创等衍生价值。

创新方向与未来趋势

数字赋能:利用VR/AR 技术打造沉浸式科普体验,从 “观光” 转向 “体验经济”。

政策主导机制:通过政府购买服务、生态补偿、特许经营等方式,平衡保护与利用。

标准建设:加快出台价值评估指南,虽不求绝对精确,但需为生态补偿、政策制定提供依据。

品牌IP 化:将独特地质遗迹打造成文化IP,通过文创、品牌授权拓展价值链条。

对决策者:需推动核算标准制定,探索“保护补偿 + 产业收益” 的良性循环机制。

对技术人员:可结合地质学、生态学、经济学,研发科学的价值评估模型,支撑政策落地。

结语:地质工作的“三大转型”

《意见》的落地,为地质领域生态产品价值实现按下“加速键”。未来,地质工作需实现三大转变:

从“资源勘查” 向 “资产运营” 转变,从 “技术思维” 向 “价值思维” 转变,从 “服务工业” 向 “服务生态文明” 转变。

对政府决策者而言,这是推动绿色发展的新路径;对技术与研究人员来说,更是技术创新与成果转化的历史机遇。唯有政企研协同,才能让大地深处的“生态宝藏” 真正转化为惠及民生的 “金山银山”。

图片5

(本文素材引自政府官网、专业数字媒体和权威文献出版机构,特此致谢)

地址:浙江省丽水市学院路1号电话:0578-2171795Email:zglslsxy@lsu.edu.cn

中国(丽水)两山学院版权所有制作维护