来源:源新闻

自然生态系统中的山水林田湖草沙是一个生命共同体,彼此依存、相互促进。

作为生态“资优生”,丽水将“基于自然的解决方案”作为实施瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的核心理念,系统性、全局性地推进生态保护修复。

这可以说是个“摸着石头过河”的过程——没有完整可复制的先例,既需要人工干预与自然修复相结合,也需要在生态和谐与发展利用之间找到平衡点。

攻坚克难的成果正在显现。通过生态保护修复,丽水已经展现出人与自然和谐共处的美丽画卷:以山为基的“百山生物乐土”,以水为脉的“林溪古堰田园”,以田为底的“梯田农业共生”,以人为本的“城乡山水人居”,保护和发展两翼齐驱的“岩宕矿群蝶变”……

一系列创新探索,让丽水成为名副其实的绿色宝库。每种自然样貌,都呈现出生态环境的复杂多变,诠释着风格迥异的美丽维度。

系统全面的治理思维

号角吹响在3年前。

2021年6月,丽水实施浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程,重点建设5大类60个子项目,总投资55.3亿元。

一个显著的特点是,瓯江源头区域生态系统被作为整体来谋划,注重子项目关联性,遵循“人的命脉在田、田的命脉在水、水的命脉在山、山的命脉在土、土的命脉在树”的系统理念,从山开始保护,将山、水、林、田、湖各要素串联起来,构建“一轴、两翼、三区、四廊、五场景”的总体生态格局,致力于实现“全要素推进、全要素治理”。

在具体实践中,瓯江源头实行最顶格标准保护,采取自然的森林恢复措施,封山育林、涵养水源,自然生态系统实现原真性、完整性恢复,清澈的源头活水从这里淌出。

山涧溪流流经云和梯田国家湿地公园、九龙国家湿地公园,连通湿地与瓯江水系,逐步恢复河流-滩涂-沼泽-高山湿地生态系统;水流进入农田,通过实施农业共生系统,肥药双控、生态循环,农田排出的水流汇入江河,依然水清如镜,达到Ⅱ类优良水质……

来到下游,这里采取尽可能少的人工干预来保护和修复矿山,除险加固、植被修复、保持水土,让78座废弃矿山重披“绿装”,焕发绿水青山原有的生机。

纵观瓯江干流支流,一座座堰坝或呈阶梯状、或呈缓坡状,与周围环境融为一体。丽水向自然学习,保持河道自然弯曲形态,并对全市瓯江流域88条河道577座堰坝开展生态化改造,打通水系堵点,恢复水生动植物及滨水动植物的繁衍和栖息环境,让鱼儿洄游畅通无阻。

在推动实施“瓯江山水工程”的进程中,丽水改进了传统工程思维和过度修复方式,将自然理念融入项目设计、实施、监理各环节,形成社会广泛共识。从一线实践和传统智慧中找到基于自然的解决方案,提炼总结形成了《水生态保护修复指南》《生态堰坝建设指引》《农业共生系统导则》《森林生态修复技术导则》等,以导则、指南指引项目实施。

针对项目地点偏远、数据分散及部门与人员众多导致的监管难、成效评价难、跨部门协作难等问题,丽水推出了瓯江山水工程数字化监管场景。记者了解到,场景建设以数字孪生联结山水林田湖草沙一体化生态空间、以智能感知网络体系描绘瓯江生态画卷,只要轻点鼠标,湿地滩涂、滨水植物群落等立即以三维立体的形式呈现在人们眼前,修复项目的景观、风貌、位置和修复状态等情况一目了然。截至今年7月底,“瓯江山水工程”的60个子项目已完工44个。

以“基于自然的解决方案”开展系统治理、保护修复,是瓯江山水工程的核心理念。山、水、林、田、湖、草、沙各要素间相互影响、彼此依存,修复后的瓯江生境展现着秀美风姿,持续润养着这片土地的人与自然万物。

万物和谐的生态空间

百山之巅,丛林叠翠;瓯江之畔,岸清鱼跃;湿地之侧,鸟飞萤绕;山林之间,虫鸣蛙鼓……

除了坚持全市“一盘棋”全面系统推进“瓯江山水工程”外,丽水各地立足实际开展生态资源保护与修复,一个个子项目带来的生态效益,远远超出了工程本身的建设意义。

位于景宁南面的望东垟高山湿地,是瓯江水系的发源地之一,被誉为“华东第一高山湿地”,拥有丰富的自然资源与种类繁多的生物。在这里,分布着全国罕见的江南桤木山地森林沼泽群落、曲轴黑三棱沼泽群落、中国新记录种穗芽水葱,给人以宁静和谐的美感。

很难相信,这个美丽的湿地也曾面临着面积萎缩、功能退化和生物多样性下降等问题。上世纪90年代,人们在望东垟湿地进行农业开垦、造渠,使高山湿地生态系统受到不同程度的破坏,彻底改变了原始地形和水文。依托“瓯江山水工程”实施,景宁对退化、消失的湿地基底和湿地植被进行修复或重建,就地取土,恢复地形地貌;恢复水网分布,引导水流方向,增大过水面;分段筑坝提高水位,实现分段溢水漫流,保持整体区域水位,共修复湿地面积403亩。此外,建立动态监测体系,有效监测湿地恢复情况变化,适时调整保护恢复措施。

经过3年的接力保护与修复,望东垟高山湿地明水面积增加了5倍,水源涵养能力增加了3.6倍,且持续时间明显延长;湿地内的江南桤木林长势喜人,高山沼泽型植被如沼原草、灯芯草、华东藨草等数量和面积逐步恢复增加,野生动物栖息环境持续向好,生物多样性得到良好保护。

随着瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的深入推进,湿地这片绿色空间不断舒展,在更大范围、更深程度让市民共享生态福祉。

在同为“国字号”的云和梯田湿地公园,通过采用干砌卵石的方式修复田埂、田坎,打通梯田沟渠水系,修复梯田湿地面积4500亩,恢复湿地水源涵养功能,提升、保护湿地生态环境,并发展稻鱼、稻螺等农业共生系统。与此同时,系统建设科普宣教设施及公园解说标志,设置湿地印象、云和梯田湿地的功能、生态系统特征、湿地保护与生态成果等多个板块,使基于自然的修复理念和湿地知识得以广泛普及。

“瓯江山水工程”的实施,重新焕发了湿地生机。各种鸟类纷纷归来,白鹭、小杜鹃、雨燕、金斑鸻、鸳鸯等许久未在梯田出现的鸟类,如今频繁现身,2022年,在梯田首次发现国家一级重点保护鸟类黄腹角雉。流水、花草、鸟类向梯田聚拢,形成和谐共生的生态圈。

有章可循的价值转化

绿水青山就是金山银山。从小村首提到省域实践、再到成为指引整个国家前进方向的新发展理念重要组成部分,今天,这一理念正引领广袤大地发生深刻变化。

在推进一体化保护修复的基础上,丽水将“瓯江山水工程”与浙江大花园最美核心区、乡村振兴、诗画瓯江等共同富裕建设平台相融合,挖掘生态修复的潜在经济价值,在保护中发展、在发展中保护,着力发展生态农业、生态旅游、生态文化等相关产业,推动生态产品价值的有效转化。如今,丽水示范推广“稻鱼共生、林菇共育、茭鸭共生、梯田共生、茶羊共生”五大农业共生系统,推进缙云岩宕、景宁天空之城废弃矿山的活化蝶变,打通生态产品价值转化通道。

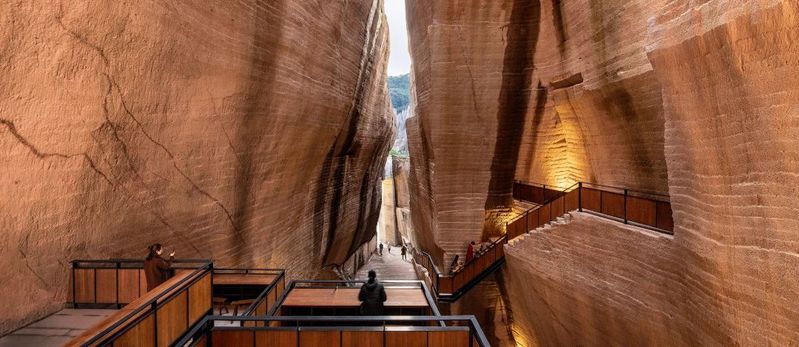

以“基于自然的解决方案”,按照“一县一融合、一地一特色”的原则对废弃矿山实施除险加固、植被修复,通过“微改造、微干预”,废弃矿山得以活化利用,焕发生机。比如,缙云岩宕在保留原始特征的基础上,对每个石宕进行排险加固,所用材料也根据当地气候特点而因地制宜。其中,9个荒废二十多年的岩宕被改造成天然书吧、天然剧场和展演空间,实现废弃岩宕由“城市裂痕”到“新晋网红打卡点”的美丽蝶变。

景宁包山废弃铁矿修复,则植入文旅元素,以崖为脉、以洞为基、以水为源提炼畲族文化,吸引民间投资15亿元建设“那云·天空之城”项目,将过去的废弃矿山打造成沉浸式矿洞景观群。如今,景宁天空之城累计接待游客30余万人,间接带动周边就业1000余人,实现矿地资源向生态资源、旅游资源的成功转化。

在云和,拥有千年历史的梯田,也正持续释放出生态效益和经济效益。越来越多的游客被深厚的农耕文化吸引,乡村青年也纷纷返乡创业,民宿、农家乐生意也越来越红火,梯田周边187家民宿年营业额均超20万元,带动创业就业2000多人,原本偏远衰败的古村落,如今焕发出勃勃生机。去年,青田县稻鱼共生系统面积6.54万亩,其中水稻平均亩产480公斤,田鱼平均亩产29.5公斤,全县稻鱼产业总产值达到3.04亿元,同比增长8.3%。缙云推广茭鸭共生模式6.5万亩,亩产值高达2万余元,全产业链产值18亿元,带动就业3.5万余人,成为当地农民增收最重要的产业之一。

把生态优势转化为经济优势、产业优势、发展优势,“瓯江山水工程”给丽水带来的是系统各要素的全面发展。从曾经的“生态短板”到如今的“生态样板”,丽水持续打好“生态牌”、走好“绿色路”,不断做好“绿水青山就是金山银山”这篇大文章。

源新闻·丽水日报记者 付名煜 通讯员 王若昕

源新闻编辑陈文雪责编汤颖审核刘奇

地址:浙江省丽水市学院路1号电话:0578-2171795Email:zglslsxy@lsu.edu.cn

中国(丽水)两山学院版权所有制作维护